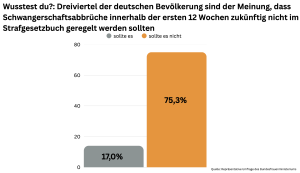

Wer entscheidet? Abtreibung zwischen Politik, Paragraf und persönlicher Not

Der Diskurs rund um Schwangerschaftsabbrüche und den Paragrafen 218 in Deutschland hält

weiter an. Was bedeutet die aktuelle Rechtslage für Ärzt:innen und Gesellschaft, und wie

sieht das Abtreibungsrecht in anderen Ländern aus?

von Johanna Gründel und Theo Welke

Pro-Choice Demo in München

Münchner Marsch fürs Leben

„Lebensschutz für jedermann“, stimmt ein Redner den Schlachtruf an – und muss nicht lange auf eine einstimmige Antwort aus der Menge warten: „Lebensschutz von Anfang an.“ Es ist Anfang Mai auf dem Königsplatz in München. Hier findet heute eine Demo gegen Abtreibungen statt. Als Teil des Vorprogramms werden Marschrufe geübt. Der Redner spricht erneut kraftvoll ins Mikro: „Leben schützen, laut und klar.“ Und wie im Chor kommt zurück: „Jeder Mensch ist wunderbar.“

Frauke Brosius-Gersdorf

Nicht nur auf der Straße, sondern auch in der Politik kocht die Thematik Schwangerschaftsabbrüche im Juli 2025 wieder hoch. Aktueller Streitpunkt der Koalition ist die von der SPD nominierte Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht. CDU und CSU sehen Frauke Brosius-Gersdorf als „unwählbar“ an. Einige Abgeordneten der Union bezeichneten sie anonym als „eine ultralinke Juristin“. Dabei geht es unter anderem um ihre Haltung zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Die Richterwahl wurde vorerst von der Tagesordnung abgesetzt. Die SPD will weiter an ihrer Kandidatin festhalten.

Frauke Brosius-Gersdorf sagte in einem TV-Auftritt bei Markus Lanz, dass sie nie für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen bis zur Geburt eingetreten sei. Wofür sie sich eingesetzt habe, sei eine Legalisierung von Abtreibungen in der Frühphase der Schwangerschaft. So sollten diese ihrer Meinung nach „aus verfassungsrechtlichen Gründen rechtmäßig sein.“

218

Der Paragraf 218 macht Schwangerschaftsabbrüche streng genommen rechtswidrig in Deutschland. Seit seiner Einführung 1871 unter Kaiser Wilhelm I. ist er ein großer Diskussionspunkt. Ärzt:innen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, befinden sich heute noch in einer „rechtlichen Grauzone“.

Wie sich diese Strukturen im Alltag auswirken, zeigt sich besonders deutlich im ländlichen Raum, zum Beispiel in Bayern. Dr. Margit Kollmer, Allgemeinärztin in Niederbayern, bietet medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche an. Sie ist eine von wenigen Ärzt:innen, die Abtreibungen in Niederbayern durchführt. Durch die schlechte Versorgungslage müssen viele Betroffene weite Wege auf sich nehmen: „Ich habe hier Frauen sitzen zum Abbruch. Die haben teilweise 150 Kilometer einfach Anfahrt.“ Ihre rechtliche Position sieht Margit Kollmer kritisch: „Ich fühle mich schon bei jeder Aktion mit einem halben Fuß im Gefängnis.“ Bevor sie mit dem Job anfing, habe sie Gesetzesparagrafen wie auch den Paragraf 218 durchgearbeitet, um „ja keine Pflichtverletzung zu begehen.“ Die meisten Ärzt:innen, die Schwangerschaftsabbrüche in dieser Region anbieten, tun dies anonym, um sich nicht angreifbar zu machen. So hat auch Margit Kollmer Vorsichtsmaßnahmen getroffen: „Meine Adresse ist nicht öffentlich im Netz verfügbar. Und auf der Homepage haben wir auch nichts veröffentlicht dazu.“ Immer wenn sie in die Öffentlichkeit trete, erhalte sie hasserfüllte, anonyme E-Mails. Hier wünscht sich Margit Kollmer: „Mehr christliche Toleranz.“ Wie es Ärzt:innen wie ihr im Ausland ergeht, erschüttert die Allgemeinärztin: „Gerade was passiert in Ländern wie in Polen oder in den USA, wo man wirklich auch um Leib und Leben fürchten muss, wenn man Abtreibungen anbietet und das öffentlich kundtut.“

USA

1973 räumte der Supreme Court im Fall Roe v. Wade ein landesweites Recht auf Abtreibungen in den Vereinigten Staaten ein. Damit war das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch vor dem Punkt der Lebensfähigkeit des Fötus, hier gilt ab der 24. Schwangerschaftswoche, geschützt. 2022 jedoch wurde mit fünf zu vier Stimmen das landesweite Recht gekippt. Seitdem ist es den jeweiligen Bundesstaaten überlassen, wie sie mit dem Abtreibungsrecht umgehen. Viele konservativ dominierte Bundesstaaten verschärften ihre Gesetzlage rund um Abtreibungen. Bundesstaaten wie Texas, Oklahoma, Alabama, Louisiana, Kentucky und viele andere haben Schwangerschaften vollständig verboten oder stark eingeschränkt.

Frauen mit den nötigen Ressourcen müssen im Ergebnis lange Reisen auf sich nehmen. Andere müssen riskante Abtreibungen in Kauf nehmen und setzen ihre Gesundheit damit aufs Spiel. Vor allem für Frauen, die in Gegenden leben, wo sich die Versorgungslage in Sachen Medizin und Bildung ohnehin mangelhaft gestaltet, hat ein Verbot für Abtreibungen gravierende Folgen.

Wie sicher ist das Abtreibungsrecht in Deutschland? Und woher kommt die Motivation, Abtreibungen einzuschränken? Das erfährst du hier:

Polen

Ein weiteres extremes Beispiel stellt Polen dar. Der EU-Staat hatte seit Januar 2021 ein fast komplettes Abtreibungsverbot verhängt. Abtreibungen sind nur im Falle einer Vergewaltigung, Inzest oder wenn Leib oder Leben der Frau in Gefahr ist, straffrei erlaubt. Auch hier wurde der Richterspruch von konservativen Kräften sowie der katholischen Kirche gelobt. Damit hat Polen eines der restriktivsten Abtreibungsgesetze in ganz Europa. Im Jahr 2019 wurden exakt 1.110 Abtreibungen straffrei durchgeführt. Laut Frauenrechtsorganisationen wird geschätzt, dass jährlich etwa 200.000 Polinnen illegal abtreiben oder dafür in umliegende Staaten wie Deutschland reisen.

In einem besonders tragischen Fall starb 2021 eine 30-jährige Schwangere, welche ein Kind mit Fehlbildungen erwartete. Sie kam mit geplatzter Fruchtblase in ein örtliches Krankenhaus. 2020 hatte die nationalkonservative Regierung Polens entschieden, dass Abtreibungen auch nicht durchgeführt werden dürfen, wenn das ungeborene Kind Fehlbildungen aufweist. Die Ärzt:innen vor Ort warteten ab, bis der Embryo abstirbt, doch stattdessen starb die schwangere Frau an einem septischen Schock. Unter ähnlichen Umständen sind weitere Frauen im Land umgekommen. Die drei verantwortlichen Ärzt:innen in diesem Fall wurden zu unterschiedlich langen Haftstrafen und Berufsverboten verurteilt.

Die Folgen

Dr. Christiane Tennhardt hat selbst erlebt, was passiert, wenn Abtreibungen illegal sind. Sie ist Gynäkologin im Ruhestand, aber engagiert sich weiter im Vorstand von Doctors for Choice Germany. Ein deutschlandweiter Verein aus Ärzt:innen und Medizinstudent:innen, der sich für „reproduktive Gesundheit und Gerechtigkeit“ einsetzt. Dadurch, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht zum festen Lehrplan im Medizinstudium an deutschen Unis gehören, kommt die Thematik den Vereinsmitgliedern deutlich zu kurz. In sogenannten „Papayaworkshops“ gibt Christiane Tennhardt deshalb schon seit einigen Jahren ihr Wissen an Studierende weiter. Die Technik des operativen Eingriffs wird hierbei an Papayas demonstriert und geübt, daher der Name. In ihrer eigenen Zeit als Studentin in Ländern wie Guatemala und Nicaragua war Christiane Tennhardt schon früh mit dem Thema der unsicheren Schwangerschaftsabbrüche konfrontiert. „Es waren schreckliche Situationen“, erinnert sie sich. Patientinnen „haben geblutet. Sie hatten sich alles Mögliche eingeführt, um den Schwangerschaftsabbruch zu erreichen.“ Sie wussten, wie viele von ihnen „in der Nacht gestorben sind. Wir wussten auch, wie viele im OP gelandet sind, weil sie so schwer verletzt waren, oder so eine schwere Infektion hatten, dass die Gebärmutter entfernt werden musste. Es ist furchtbar jemand sterben zu sehen. Unnötig sterben zu sehen. Das sind ja alles vermeidbare Todesfälle.“

Mit diesen Erfahrungen hat sich für Christiane Tennhardt schon als Studentin nie die Frage gestellt, ob sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt „Sondern es war für mich eigentlich immer viel, viel wichtiger, dass ich sie gut mache.“ Die Entscheidung, ein Kind zu kriegen oder nicht, falle laut ihr keiner Schwangeren leicht. Die Fragen: „Wo wohne ich? Wie wohne ich? Wie ist mein Einkommen?“ habe in ihrer Erfahrung auch oft „damit zu tun. Kriege ich ein Kind oder kriege ich keins.“

Du willst mehr über die Papayaworkshops erfahren? Dann klick auf das Video.

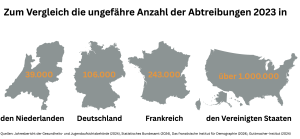

Frankreich und die Niederlande

In Frankreich, oder den Niederlanden ist das Abtreibungsrecht beispielsweise deutlich liberaler. 2024 stimmten mit 780 Stimmen eine große Mehrheit der französischen Parlamentsmitglieder:innen dafür, die “Freiheit zur Abtreibung“ in die Verfassung aufzunehmen. Als erstes Land der Welt verankert Frankreich damit das Recht auf Abtreibung in seiner Verfassung. Auf den Eiffelturm wurde an diesem Tag unter Jubel der Text: „Mon

Corps Mon Choix“ projiziert, was übersetzt bedeutet: „Mein Körper, meine Entscheidung.“

In den Niederlanden sind Schwangerschaftsabbrüche ebenfalls liberalisiert. Bis zur 24.Woche der Schwangerschaft, oder bei schweren Gesundheitsproblemen sogar später, ist eine Abtreibung möglich. Es gibt keine Beratungspflicht und die Kosten der Abtreibung werden vom Staat oder der Krankenkasse übernommen.

„Also, mir hat eine Kollegin, die ist nochmal zehn Jahre älter als ich, die hat erzählt, wir haben noch Busse organisiert und dann sind die alle in die Niederlande gefahren und haben dort Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt“, denkt Tennhardt zurück. Sogar heute kommt das noch gelegentlich vor. Durch den Paragrafen 218 ist eine Abtreibung nach Ende der zwölften Schwangerschaftswoche in Deutschland strafbar. Aus diesem Grund reisen deutsche Betroffene nach dieser Schwangerschaftswoche in die Niederlande, um einen Abbruch durchführen zu können.

Ein Kompromiss, der keine Seite zufriedenstellt

Der Paragraf 218 des Strafgesetzbuchs bleibt keine echte Lösung in Deutschland. Er garantiert weder einen geschützten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen für Betroffene wie in Frankreich, noch schränkt er Abbrüche so sehr ein wie beispielsweise in Polen. Auch bei der Demo in München ist hiermit keiner so richtig zufrieden. Auf der einen Seite wird die Abschaffung von Schwangerschaftsabbrüchen gefordert, auf der anderen die Entkriminalisierung dieser. So laufen beide Bewegungen ihre getrennten Wege durch die Straßen von München und stehen ein für ihre Perspektive.

Johanna Gründel & Theo Welke

Während des Projekts ist uns bewusst geworden, wie vielschichtig und emotional aufgeladen das Thema ist. Und wie wichtig es ist, sich darüber zu informieren und für seine Werte einzustehen.